「現在のセキュリティ対策でアプリケーションの安全が確保できているか不安」

「人材やコストを割かずにできるセキュリティ対策が知りたい」

アプリケーションセキュリティとして、脆弱性対策などの技術面にフォーカスした対策を行っている企業は多いでしょう。しかし組織間コミュニケーションや人材不足の課題もクリアしなければ、セキュリティ対策が行き届かず被害に遭うリスクが高まってしまいます。とはいえ組織・人材の課題を解決するには時間やコストがかかるため、なかなか対策が進まない企業も少なくありません。

そこで本記事では、以下の内容を詳しく解説します。

- アプリケーションセキュリティの概要

- セキュリティ対策における課題

- 技術・組織・人材にアプローチしたセキュリティ対策

本記事を読むことで、企業が抱える課題を解決しつつ、効果的にアプリケーションセキュリティに取り組む方法が分かります。ツールを使って作業を自動化するなど、人材やコストを割かずに取り組めるセキュリティ対策も紹介するので、アプリケーションを安全に運用したい企業の方はぜひご一読ください。

アプリケーションセキュリティの強化をご検討中の方、必見!

現在のセキュリティ対策でアプリケーションの安全が確保できているか不安

安全性の高いアプリケーションの提供には、脆弱性を特定・修正し、脅威を未然に防ぐアプリケーションセキュリティが欠かせません。実施にあたっては、人材確保に加えてツールによる作業自動化がおすすめです。脆弱性診断を自動化するためのステップをまとめた資料をご用意しておりますので、こちらもぜひご覧ください。

アプリケーションセキュリティとは

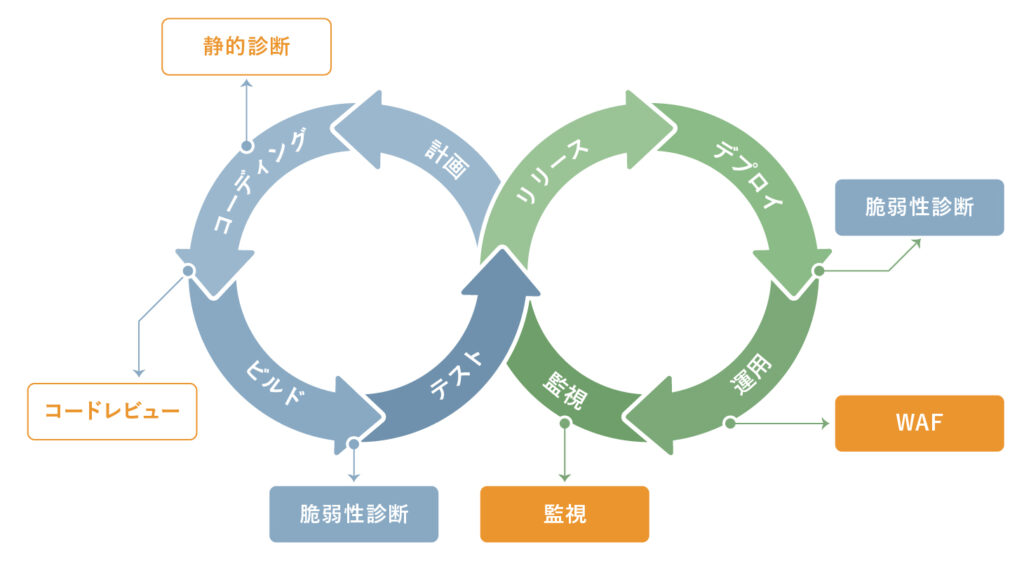

アプリケーションセキュリティとは、アプリケーションに潜む脆弱性を特定・修正し、サイバー攻撃などの脅威から保護する対策です。アプリケーション開発時にセキュリティを意識して設計やコーディングをするのはもちろん、リリース後にも運用や監視をしてアプリケーションを保護するプロセスもアプリケーションセキュリティに該当します。

アプリケーションセキュリティを円滑に行うためのツールには、WAF・脆弱性診断などさまざまなものがあります。悪用される前に弱点を把握することでアプリケーションを狙った脅威から身を守り、不正アクセスや情報漏えいなどのリスクを低減させることが可能です。

アプリケーションセキュリティの重要性

近年アプリケーションは複雑化しており、管理が行き届かず脆弱性が放置されるケースが少なくありません。インターネットを介したアプリケーションの利用も多く、攻撃者がアプリケーションに侵入するリスクが高まっています。攻撃者は脆弱性を見逃さず攻撃を仕掛けてくるため、問題が発生する前に脆弱性を特定し、対策を行うアプリケーションセキュリティが重要です。

アプリケーションセキュリティを強化すれば、インターネット経由の攻撃リスクを低減させられます。ただし攻撃者はアプリケーションへの新たな攻撃方法を常に模索しているため、攻撃者の一歩先を読んで開発プロセスを見直すことが大切です。

アプリケーションセキュリティにおける課題

アプリケーションセキュリティの重要性を理解できても、以下の課題を抱えており対策が進まない企業も多いでしょう。

- 専門人材の不足

- 組織間コミュニケーションの不足

- 脆弱性対策を継続するコスト

本章ではそれぞれの課題について詳しく解説します。

1.専門人材の不足

日本のセキュリティ人材は大きく増加しており約48万人いますが、十分なセキュリティ対策をするには約11万人の人材が足りていない状況です。「サイバーセキュリティ対策として十分な予防策を実施するための人材が自社に足りているか」という調査では、67%が「不足している」と回答しています。

人材不足によって、企業はセキュリティインシデントにつながる以下の課題を抱えています。

- 適切なリスク評価と管理のための十分な時間がない

- プロセスと手順の見落としがが起こりやすい

- システムの設定ミスが起こりやすい

- 重要なシステムへのパッチ適用が遅くなりやすい

経験のあるセキュリティ人材の採用が難しくなっているため、近年は社内で専門家を育てたり自動化ツールを導入したりすることで、人材不足に対応する企業が増加しています。

2.組織間コミュニケーションの不足

平時及び緊急時のいずれにおいても、サイバーセキュリティ対策を実施するためには、関係者との積極的なコミュニケーションが必要です。セキュリティ統括機能を設置し、セキュリティ統括責任者とセキュリティ担当者が適切に連携して対策を進める必要があります。

一方で統括責任者と担当者との間では、コミュニケーションに課題があるケースが少なくありません。担当者は技術用語や専門用語を使って説明することが多いため、用語の意味が分からないと統括責任者は理解が難しくなります。また統括責任者が把握すべきことを、担当者が適切に伝えられないこともあります。これはセキュリティベンダーなど外部に委託しているときも同様です。双方がわかる言葉でコミュニケーションを図る必要がありますが、なかなかできてないのが現状です。

このようにセキュリティ統括機能を置けば、セキュリティを全部任せられるわけではありません。セキュリティ対策は業務と密接にかかわっているため、各事業・管理部門の担当者も主体的に対策に取り組む必要があります。またITリテラシーが低いと攻撃者に狙われる可能性が高まるため、一人ひとりのセキュリティ意識も向上させることが重要です。

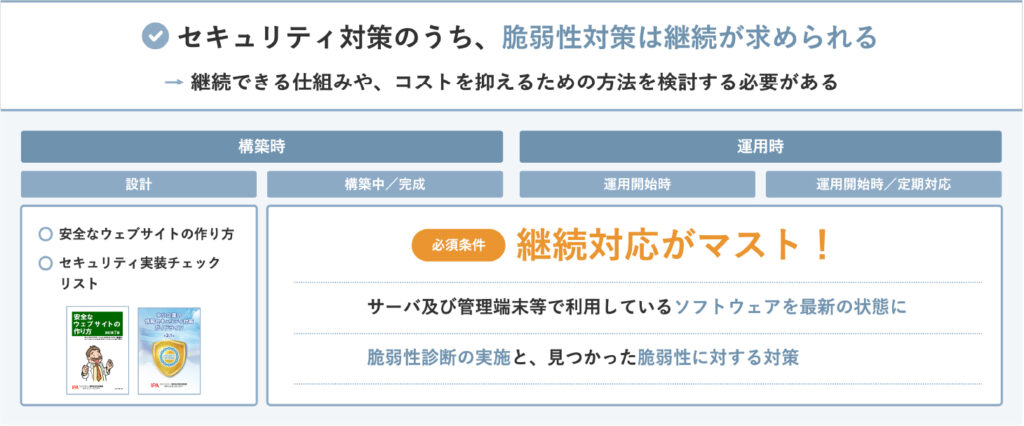

3.脆弱性対策を継続するコスト

脆弱性対策の重要性は十分理解しているものの、インターネット上の取り引きが増えたことで管理すべきアプリケーション・Webサイトも増加しているため、予算が足りていない企業も少なくないでしょう。

脆弱性は改修のタイミングで顕在化したり、新しく脆弱性を作り込んでしまったりすることがあります。そのため脆弱性対策は一度実施すれば良いわけではなく、新しいバージョンをリリースする度に脆弱性診断を実施しなければなりません。

またオープンソースやフレームワークに脆弱性が潜むこともあります。脆弱性が発生する可能性のあるものはすべてチェックする必要があるため、継続的な対策にはどうしてもコストがかかってしまいます。

アプリケーションに潜む主なセキュリティリスク

本章では特に脆弱性にフォーカスし、アプリケーションにどのようなセキュリティリスクがあるのか解説します。

OWASPが2021年に実施した調査では、注目度が高いアプリケーションの脆弱性を狙った脅威に以下の10個を挙げています。

| 脅威 | 内容 |

| アクセス制御の不備 | アクセス制限が不適切で権限のないユーザーがシステムに侵入できる脅威 |

| 暗号化の失敗 | データが暗号化できておらず重要な情報が漏えいする脅威 |

| インジェクション | 第三者が不正なデータをアプリケーションに送信する脅威 |

| 安全が確認されない不安な設計 | アプリケーションの設計に問題がある脅威 |

| セキュリティの設定ミス | 不適切な設定によりセキュリティが低下する脅威 |

| 脆弱で古くなったコンポーネント | アップデートせず脆弱性が放置されたフレームワークやライブラリなどの脅威 |

| 識別と認証の失敗 | 安全性の低いパスワードの使用や脆弱な認証機能による脅威 |

| ソフトウェアとデータの整合性の不具合 | 整合性を検証せずに使用されるプラグインやソフトウェアによる脅威 |

| セキュリティログとモニタリングの失敗 | ログの管理やモニタリングが適切に行われず、脆弱性の検知ができない脅威 |

| サーバーサイドリクエストフォージェリ(SSRF) | リクエストを送信し、外部からアクセスできないサーバーに意図しない処理を実行させる脅威 |

※参考:OWASP「OWASP Top 10 – 2021 」

人材やコストが限られる中でセキュリティを強化するには、上記の脅威に対応できる対策を優先的に実施するのが良いでしょう。

アプリケーションセキュリティに有効な対策

アプリケーションセキュリティに有効な対策を、技術・組織・人材の3要素に分けて解説します。3要素のどれが欠けても効果的なセキュリティ対策が実施できないため、しっかり内容を確認して自社のアプリケーションセキュリティを強化しましょう。

技術的なアプローチ

アプリケーションを狙った攻撃を防ぐには、まずアプリケーションそのものの安全性を高めることが大切です。以下の流れでアプリケーションを製作することで、リスクを低減させられます。

- 脅威を想定して設計・構築する

- テストを実施する

- 安全に運用する

以下では3つの流れについて詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

1.脅威を想定して設計・構築する

アプリケーションのリスクを低減させるには、脅威を想定して安全性を考慮した設計・構築を行うことが重要です。脅威に耐えうるプログラムを書くことを「セキュアコーディング」と呼びますが、脆弱性を作らないコーディングを意識することでアプリケーションに欠陥が発生するリスクを減らせます。

万が一被害に遭うと原因の調査や対応に多大なコストがかかるため、脅威を未然に防ぐための設計が欠かせません。予防策を講じて被害を防止できれば、結果的にコストの削減にもつながります。

2.テストを実施する

セキュアコーディングを意識してアプリケーションを開発したら、欠陥がないか確認するためにテストを実施しましょう。テストの種類には、主に以下の4つがあります。

| テスト | 内容 |

| ペネトレーション・テスト |

|

| 動的アプリケーション・セキュリティ・テスト(DAST) |

|

| 静的アプリケーション・セキュリティ・テスト(SAST) |

|

| インタラクティブ・アプリケーション・セキュリティ・テスト(IAST) |

|

目的によってテストを使い分けたり組み合わせたりして脆弱性を発見し、問題点が見つかった場合は改善しましょう。

3.安全に運用する

アプリケーションを安全に運用していくには、WAFや脆弱性診断で脆弱性を狙った攻撃を防止するための対策を実施することが重要です。

| セキュリティ対策 | 概要 |

| WAF |

|

| 脆弱性診断 |

|

WAFと脆弱性診断は自動化できるため、導入すればセキュリティ対策に割く人材やコストの削減につながります。人材や予算の確保に悩んでいる企業の方は、導入を検討するとよいでしょう。

なおWAFの詳細は「WAFとは|どこまで守れる?セキュリティ対策の効果をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。脆弱性診断も「脆弱性診断(セキュリティ診断)とは|必要性からやり方まで、すべて解説」で詳細を記載しているので、ぜひご覧ください。

組織的なアプローチ

アプリケーションそのものの安全性を高めるだけでなく、組織全体でセキュリティ対策を行うことも重要です。組織的なセキュリティのアプローチ方法には、以下の2つがあります。

- 情報セキュリティマネジメント

- CSIRT

個人や部門だけでは実施できるセキュリティ対策に限界があるため、組織全体でアプリケーションセキュリティに取り組みましょう。

情報セキュリティマネジメント

情報セキュリティマネジメントとは、企業が持つ重要な情報を守るために組織全体で管理・運用することです。部門ごとではなく組織全体でセキュリティの基準を統一することで、対策の実施漏れを防止します。

企業を狙う攻撃手法は日々変化しているため、組織全体で対応しないと被害を防ぐのが難しくなります。情報セキュリティマネジメントを実施すれば、攻撃手法の変化に伴って対策を一括変更できるため、新たな脅威にも迅速に対応することが可能です。

情報セキュリティマネジメントの必要性や実施のポイントは「情報セキュリティマネジメントとは|必要性や実施のポイントを解説」で解説しているので、ぜひご一読ください。

CSIRT

CSIRT(シーサート)とは、セキュリティインシデントが発生した際に対応に当たる組織のことです。インシデントのリスクレベルを分析したり、原因を調査したりします。

セキュリティ対策を実施しても被害に遭う可能性があるため、万が一の際に迅速に対応できるよう、CSIRTを構築しておくことは重要です。インシデント発生時に対応が遅れれば被害の影響範囲が広がり、サービスの復旧や損害賠償の支払いに多大なコストがかかってしまいます。CSIRTが機能することにより被害を最小限に留められるため、対応のために割くコストも抑えられるでしょう。

CSIRTの必要性や設置方法は「CSIRTとは|役割や具体的な構築方法をわかりやすく解説」で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

人材へのアプローチ

アプリケーションセキュリティの取り組みを進めるには、人材不足をどのように解消するか検討する必要があります。セキュリティ人材を確保する主な方法は、以下の3つです。

| 人材確保 | メリット | デメリット |

| 業務委託 |

|

|

| 社内教育 |

|

|

| 採用 |

|

|

人材確保の方法にはそれぞれメリットとデメリットがあります。デメリットは「定期的に委託業務の評価を行う」「人材教育に外部研修を利用する」などで解消できるケースもあるため、自社に合う方法を吟味して人材確保に取り組みましょう。

もし人材不足の解消が困難な場合は、脆弱性診断などのセキュリティツールを導入して作業を自動化するのがおすすめです。専門知識がなくても操作できるツールを導入すれば、セキュリティ人材の育成・採用にかける手間も必要なくなります。

まとめ|アプリケーションセキュリティを強化しよう

安全性の高いアプリケーションを提供するには、脆弱性を特定・修正し、脅威を未然に防ぐアプリケーションセキュリティが欠かせません。アプリケーションセキュリティは技術・組織・人材の3要素に分けると、効果的なセキュリティ対策を実施しやすくなります。

技術面では以下の流れでアプリケーションを製作すると、リスクを低減させられます。

- 脅威を想定して設計・構築する

- テストを実施する

- 安全に運用する

セキュアコーディングを意識してアプリケーションを開発し、テストを実施することでバグや不具合が発生しにくくなります。またWAFや脆弱性診断を活用することで、コストや人材を削減しつつ安全な運用を続けることが可能です。

次に組織的なセキュリティのアプローチ方法には、以下の2つがあります。

- 情報セキュリティマネジメント

- CSIRT

組織全体でアプリケーションセキュリティに取り組むことで、日々変化する攻撃手法に対応しやすくなります。

最後に人材不足へのアプローチ方法には、業務委託・社内教育・採用の3つがあります。それぞれメリット・デメリットがあるため、自社に合う方法で人材不足の解消に取り組みましょう。人材不足解消が難しい場合はWAFや脆弱性診断などのツールを活用し、作業を自動化するのもおすすめです。